METTIAMO A FUOCO

Il principio di laicità, un’idea e un’eredità tipicamente cristianeparticolare

Quello della fondamentale e irrevocabile distinzione tra autorità religiosa e autorità civile, da cui consegue l’idea di “laicità” della politica, è un principio che entra nella storia con Gesù Cristo e il suo «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (cfr. Mt 22,21 e gli altri Vangeli sinottici). È un principio che trova diffusa e consolidata accettazione solo in Occidente e in genere nelle culture di tradizione cristiana, mentre ovunque altrove si diffonde, e non senza difficoltà, solo per influsso occidentale.

Nelle altre culture autorità religiosa e autorità politica in varia misura sempre coincidono. Tipico il caso del fondatore dell’Islam, il profeta Maometto, che fu insieme capo religioso, politico e militare con conseguenze più che mai rilevanti fino ai nostri giorni. Anche senza esiti altrettanto problematici, ciò riguarda pure l’imperatore del Giappone il quale non rivendica più la propria discendenza divina ma continua ad essere sommo sacerdote dello shintoismo, la religione storicamente ufficiale del suo paese.

Questo beninteso non significa che in Occidente il principio insito nella frase evangelica «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» sia stato subito accolto e subito attuato. L’esperienza storica dimostra che molto tempo è occorso perché si creassero le condizioni che lo rendessero del tutto attuabile; e non senza che a passi in avanti seguissero ricadute all’indietro. È indubbio però che in ambiente cristiano non venne mai dimenticato.

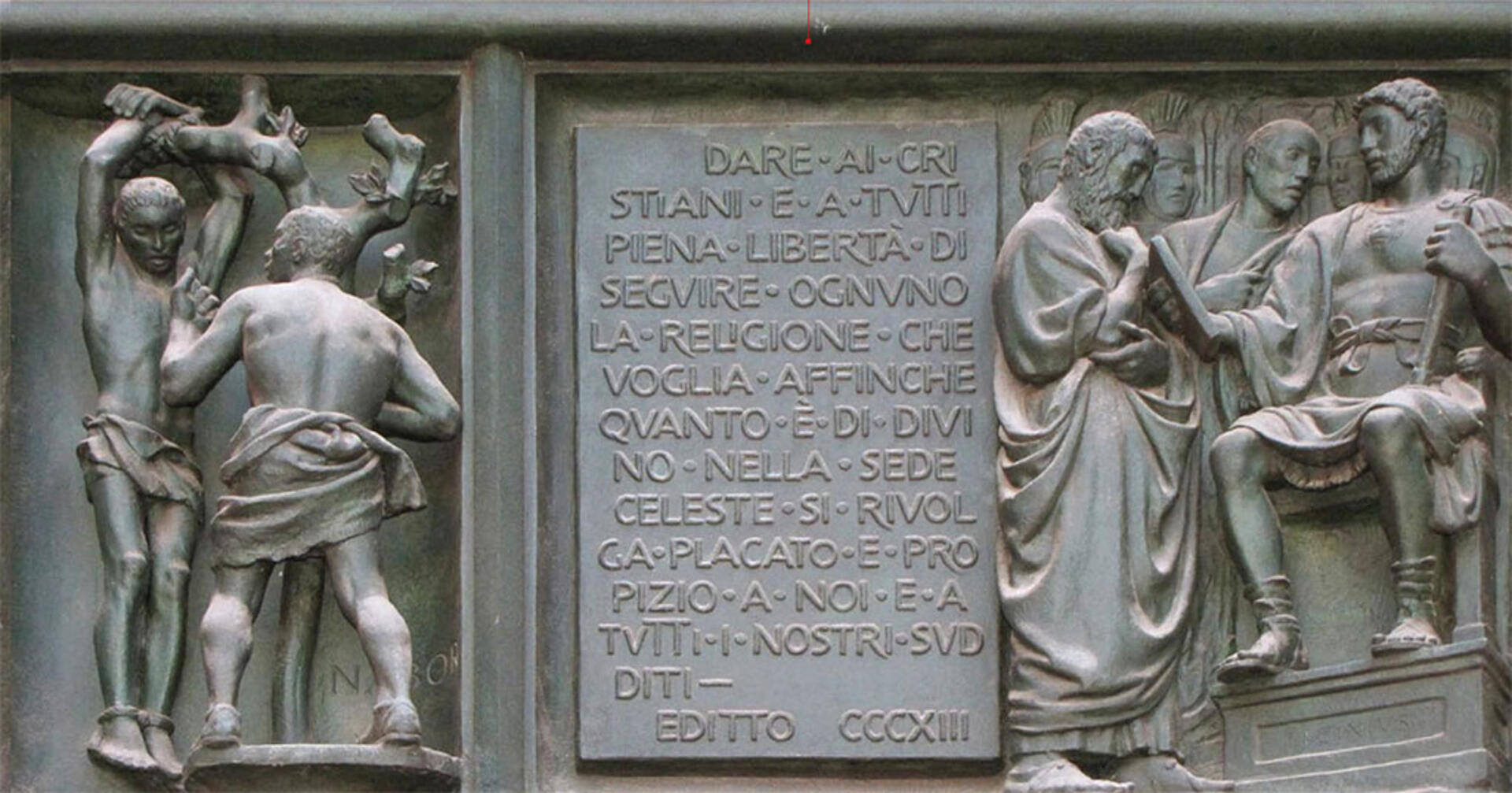

I primi difensori del principio di laicità furono i martiri cristiani, anche a costo del loro sangue. È infatti proprio perché rei di aver negato la pretesa divinità dell’imperatore – con tutto ciò che ne conseguiva in termini di confusione tra cose del cielo e cose della terra – che essi venivano suppliziati e messi a morte. Tre secoli di persecuzioni dovettero passare prima che nel 313 d.C., con l’atto passato alla storia come editto di Milano, Costantino sancisse che l’imperatore non ha diritto di stabilire che cosa devono credere i suoi sudditi e quindi ne riconoscesse la libertà di coscienza (cfr. il cap. 1 del presente volume).

Un altro cruciale passo in avanti verrà compiuto da Graziano che, imperatore dal 375 al 388, rinuncia per sé e per propri successori al titolo di Pontefice massimo, ovvero di sommo sacerdote, riconoscendo così il carattere “laico” della sua pur altissima carica politica. Viceversa Teodosio, associato a lui nel ruolo imperiale, nel 380 fa un passo indietro proclamando il cristianesimo religione ufficiale dell’Impero. Inizia con lui un equivoco che tante volte ritornerà poi ad affacciarsi nella storia. Quando molto più tardi l’Impero, svanito nel 476, con Carlo Magno rinascerà, l’imperatore sarà non solo “romano” ma anche “sacro” per unzione da parte del papa. Non di meno le due autorità resteranno distinte senza che la coincidenza di tali cariche nella medesima persona venisse mai nemmeno prospettata.

Iniziata nel 1059, la lotta per le investiture, che si concluse definitivamente con la Bolla d’Oro del 1356, è in sostanza lo straordinario travaglio storico attraverso il quale alla prova di lunghe e complesse vicissitudini l’attuazione del principio di laicità si affina. In nessun’altra grande civiltà umana si registra qualcosa di paragonabile a questa vicenda segnata dalla compresenza di due autorità supreme ciascuna con un proprio specifico ruolo nessuna delle quali, pur in mezzo a grandi conflitti, nega tuttavia la legittima esistenza dell’altra.

Nel secolo XVIII con la rivoluzione francese inizierà invece il tentativo di distorcere la laicità facendone uno strumento per trasformare il potere politico in un potere totale. Il fiume di lacrime e di sangue sparso dai totalitarismi di ogni colore del secolo XX, dal nazismo allo stalinismo, è venuto a ricordarci quale vaso di Pandora si apra ogni volta che una pretesa del genere si afferma.